|

Узор пятый | |

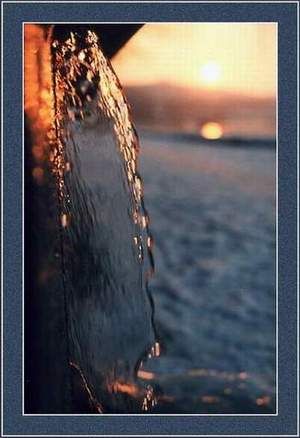

"Немного солнца в холодной воде"

|

Чем ближе подступал к нам день расставания, когда уже нельзя было ничего придумать и отложить, когда нужно было только решать, готова ли я изменить свою жизнь настолько круто, что смогу перешагнуть через все свои обязательства или все останется так, как было в моей прежней жизни, в жизни, в которой не было Поля. И чем ближе и неотступнее надвигался этот неотвратимый день, тем страстнее и неистовей становился Поль. Иногда мне казалось, что утром, после очередной бурной ночи, я уже просто не смогу подняться, но...поднималась, и бродила по городу, а потом опять возвращалась, и был обед, и мои кулинарные изыски, и неизменная сиеста, с возрастающей день ото дня пылкостью Поля, а потом вечер, наполненный новыми яркими впечатлениями и острым ощущением счастья, и снова ночь - бессонная ночь любви.

В одну из таких ночей, когда Поль был особенно страстен, я просто взмолилась: "Ну пожалей, меня!" "Пожалей? – Поль приподнялся на локтях, его кудри падали мне на лицо, - ты говоришь пожалей, а сама при этом обнимаешь меня, ты этого не чувствуешь?" Но у меня не было сил даже ответить. "Я иногда думаю, когда ты сама скажешь мне: "Остановись", но ты не говоришь, – улыбнулся Поль, целуя меня, - Ты просто ненасытная. Если ты все же решишься остаться со мной, то мне грозит ранняя смерть от потери сил". Мне хотелось сжать кулаки, чтобы побарабанить по его спине, но я была не в силах даже пошевелить рукой. "Ты - некрофил," – едва прошептала я, улыбаясь его шутке. "О! Я расту в твоих глазах! Еще совсем недавно ты называла меня только садистом и маньяком! Спасибо, любовь моя, мне так приятна твоя нежность!" - Поль порывисто обнял меня, сливаясь со мной, мы становились одним целым, и, казалось, погружаясь в мое тело, Поль, проникал в мою душу, отнимая ее у меня, делая ее частью своей души. Наконец сон сразил нас, и мы так и уснули, совершенно обессиленные, но счастливые, не расплетая наших тел, и, засыпая, проваливаясь в никуда, мне хотелось лишь одного, чтобы это безумие никогда не кончалось...

Утром Поль проснулся первым. Я с трудом открыла глаза. "Бедная, моя девочка, - улыбнулся он, гладя меня по голове, - я и в самом деле тебя совсем замучал. Вставай. Ванная для тебя уже готова". "Если ты заберешься ко мне в ванную, - капризно проворчала я, еле ворочая языком и протягивая ему руки, чтобы он помог мне выбраться из постели, - я тебе просто утоплю!" "Это приглашение?- расхохотался Поль, - нет уж, позволь мне хотя бы позавтракать, чтобы набраться сил!" Я не могла не улыбнуться: меня просто поражала его безудержная пылкость. Был выходной день, и Поль уже никуда не торопился. Мы могли с утра до вечера быть вместе, но если день обещает быть таким же, как и ночь, то к вечеру он должен будет заказывать для меня катафалк.

Я лениво нежилась в ванной, отдавая воде свою усталость и, наслаждаясь ее нежной прохладой, и постепенно силы возвращались в мое тело. Поль галантно постучав, заглянул ко мне и, шутливым жестом распахнув дверь, вкатил в ванную крохотный столик-бар, на котором стояла чашка, благоухающая дивным ароматом хорошего крепкого кофе, и его любимый апельсиновый сок. Мне никогда не доставляло удовольствия пить эту кислятину: я предпочитала натуральные цитрусовые, но Поль, недоумевая, как можно встать утром и не выпить стакан апельсинового сока, постепенно пристрастил и меня к этой привычке. И в самом деле: полулежать в теплой ванной, окутанной мыльной пеной и потягивать ледяной сок было действительно сказочным наслаждением. А может быть, мне была просто приятна забота, которой изо дня в день обволакивал меня Поль. Я запахнула на себе его банный халат и вышла из ванной с чашкой кофе в руках.

Поль сидел в холле, читая газету, на столике уже дымился завтрак. "Как будто мы прожили вместе 1000 лет," – подумала я. И сердце защемило от грусти, потому что, если бы так начиналось каждое мое утро, мне не нужно было бы в жизни больше никакого счастья. Поль поднял голову, подошел ко мне, сияя улыбкой и совершая свой непременный ритуал поцелуя руки. Голова кружилась. Я поспешила сесть за накрытый столик.

Нужно сказать, что французский хлеб, подобие которого пытаются делать турки, похож на настоящий примерно также, как балерина на экскаватор. Французский хлеб действительно воздушный и, как утверждают французы, малокалорийный, и эти длиннющие булки, которые они едят на завтрак, разрезая вдоль и начиняя их всякой разностью, как правило различными сортами ветчины и листьями салата, действительно кажутся довольно легким завтраком. Я вонзилась зубами в эту булку, как будто меня только что сняли спасатели с дрейфующего в открытом океане обломка льдины, унесенного в море штормовым ветром, как минимум, месяц назад. Поль улыбался. "Чему ты смеешься," - спросила я, жуя булку за обе щеки. "У тебя очень сексуальный вид," – ответил он, и в глазах его опять мелькнуло знакомое сверканье. Я чуть не подавилась, прыснув от смеха. Это был какой-то ужас! Он был просто неутомим! "Не знаю известен ли французам этот анекдот. Но попробую тебе его рассказать". Поль сполз со своего кресла, сел у моих ног и, положив подборок мне на колени, сияя от счастья, весь обратился в слух. Я взъерошила его волосы и стала рассказывать довольно старый анекдот, но исключительно удачно подходящий к теме: "Пациент на приеме у психотерапевта. Врач рисует круг и спрашивает больного: "Что здесь изображено?" Больной, смущаясь и краснея, отвечает: "Мужчина и женщина в постели". Врач рисует треугольник и еще раз задает пациенту этот же вопрос. Больной, покраснев от корней волос до кончиков ногтей и не смея поднять глаз, с трудом выдавливает из себя: "Мужчина и женщина в постели занимаются любовью". Врач рисует квадрат и в третий раз обращается к пациенту с тем же самый вопросом. Больной вне себя от гнева вскакивает и возмущенно выпаливает: "Мужчина и женщина в постели занимаются любовью с извращениями. Доктор, вы сексуальный маньяк?" Судя по всему, Поль не знал этот анекдот. Он уткнулся мне в колени, вздрагивая всем телом от хохота. Он смеялся до слез, и мне было несказанно радостно от того, что мы стали понимать друг друга все лучше и лучше с каждым днем, но...вот только дней становилось все меньше.

"Закрой глаза," - загадочно сказал Поль. "В постель я больше не пойду, - со всей категоричностью заявила я, – Лучше выпрыгнуть в окно!" "Больная, вы можете думать о чем-нибудь другом, кроме постели? - расхохотался Поль и уже совсем серьезно добавил, – Ну закрой глаза. Я тебя прошу". Его лицо светились. Нам было так хорошо, так радостно-спокойно и весело друг с другом, но...я старалась не думать об этом и послушно закрыла глаза. "Открой," – торжественно произнес Поль через несколько минут. Я открыла глаза и чуть не выронила чашку из рук. Поль держал в руках портрет, портрет спящей женщины и...Это было настоящее чудо!

На разобранной постели, откинув одеяло, положив одну руку под голову, а другую небрежно уронив поперек живота спала женщина. Даже нельзя сказать, что она спала. Ее ресницы были как будто слегка полуоткрыты, по ее телу играли солнечные блики пробудившегося утра. И казалось, что все в этом портрете: и в налитых пышных формах женщины, как будто созданных для любовных утех, и в солнечных зайчиках, рассыпанных по постели, все в нем было пронизано любовью и негой. Я смотрела на портрет, не веря своим глазам: это была я и... не я. Эту женщину нельзя было назвать традиционно-красивой, но было в ней нЕчто, что французы называют: "Иди сюда!" Она была настолько призывно–целомудренно-прекрасна, что я вдруг поняла: вот такой меня видит Поль, это я, преломленная в его глазах, отраженная его любовью. Мне стало как-то не по себе. Я подумала, что мне нужно уезжать, как можно скорее, потому что, когда часы пробьют полночь и карета превратится в тыкву, а кучер в крысу, кони в мышей, а мое прекрасное бальное платье в скромный наряд, когда Поль перестанет видеть во мне принцессу, в сверкающих бликах пробудившегося утра, то тогда...нет...я не хотела даже думать об этом. Нужно было скорей бежать прочь, со всех ног по ступеням этого прекрасного города-сказки, превращающего любую дурнушку в принцессу, бежать, оставив у моего принца в руках свою хрустальную туфельку, придуманную им же самим, - мой портрет, чтобы в его памяти, я всегда жила вот такая – прекрасно-пробуждающаяся.

Поль вопросительно смотрел на меня, видимо, пытаясь по выражению моих глаз почувствовать, какое впечатление произвел на меня его портрет. "Это что-то необыкновенное, – наконец смогла произнести я, – не знаю, почему ты считаешь, что не мог бы стать художником. Эта вещь достойна быть выставленной в музее д`Орсэ. Но...только...только это не я". Поль расцвел счастливой улыбкой. "Это ты. Но я согласен с тобой. Если бы я написал такой портрет лет двадцать назад, то, возможно, сегодня и мои полотна украшали бы лучшие картинные галереи Франции. Эту работу мне не стыдно было бы попытаться где-нибудь выставить". Потом погрустнев добавил: "Я понимаю, что ты не сможешь взять ее с собой". Я только вздохнула. "Я так и думал, - продолжал Поль,- но я повешу ее в спальне. Ты уедешь, но ты и останешься со мной...в моей спальне. И если ты не будешь возражать, то я постараюсь выставить ее при первом же удобном случае". "Нет, - покачала я головой, - конечно, я не буду возражать". Было бы жестоко, заставлять художника не поделиться с людьми радостью своего творчества. "А как ты решил его назвать?" - спохватилась я. "Твоим именем," – ответил Поль. Я задумалась..."Можно мне тебе кое-что посоветовать?" "Конечно," - Поль вскинул брови. "Если ты назовешь его просто моим именем, то ты привяжешь этот портрет к конкретной женщине и степень восприятия его как бы несколько приземлится. Назови его "Пробуждение". Поль нахмурился задумавшись: "Пробуждение? Просыпаться утром?" Такое будничное название пришлось ему явно не по вкусу. "Нет - нет, - пыталась я объяснить ему многозначность этого красивого русского слова, – Как просыпается природа после долгого сна, как просыпается вода весной в реках, как просыпается любовь в уснувшей душе". Лицо Поля просветлело. Он взял мою руку и, прижав ее к свой щеке, смотрел на меня не отрываясь. "Да, я назову ее именно так. На русском и на французском языках. Но второе название будет все-таки твое имя, мой Ангел! Закрой еще раз глаза". "Как! – засмеялась я, - сколько же портретов ты успел написать за это время?!" "Закрой," – с особенной серьезностью настойчиво повторил Поль. Я опять послушно зажмурилась. Он взял мою руку в свою. "Все. Можно". Я открыла глаза. На моем пальце сверкала маленькая, свернутая в колечко, изящная змейка, то ли старинной работы, то ли выполненная под старину. Я просто ахнула, залюбовавшись тонким, затейливым литьем. "Тебе нравится?" Чувствовалась, что Поль взволнован. "Не то слово..." Я смутилась: принять такой подарок...Но и обидеть его отказом я не могла. "Откуда у тебя такая прелесть?" " Я знал, что, скорее всего, ты не возьмешь с собой портрет, но мне очень хотелось, чтобы у тебя осталось на память обо мне...что-то такое, что будет у тебя перед глазами ежедневно. Я заказал его специально для тебя у своего друга, но только не был уверен, что оно будет тебе впору". Кольцо было действительно несколько великовато для безымянного пальца, но как раз подходило для среднего. "Спасибо, - сказала я, – мне очень приятно...Только...неужели ты думаешь, что я могу тебя забыть?" "Одно дело не забыть, – поразил меня Поль своим ответом , – другое дело помнить". Он сидел на полу в своей излюбленной позе, положив подбородок мне на колени и, обхватив меня руками за бедра. Я, не сказав ни слова, наклонилась и поцеловала его, но не в знак благодарности, нет, его ответ...не каждый русский человек способен так чувствовать, сердцем чувствовать малейшие оттенки душевных движений, которые мы вкладываем в слова, значащие иногда так мало и так много.

Это был последний день и последний вечер. Не могло быть больше никаких отсрочек. Нужно было решать: остаемся ли мы вместе или я уезжаю. Но для меня не было выбора. В этот последний вечер мы просто гуляли по вечернему городу: мне не хотелось больше смотреть ни на какие парижские достопримечательности. Мне хотелось лишь одного: насмотреться на Поля, хотя я и понимала, что это невозможно. Похоже, что и Полю хотелось того же самого. "Ты помнишь какой эпиграф Франсуаза Саган взяла к одной из своих самых известных повестей "Немного солнца в холодной воде"?" - вдруг, резко обернувшись ко мне, неожиданно спросил он. "Конечно, - ответила я, – Это строка из твоего знаменитого тезки Поля Элюара: "И я вижу ее, и теряю ее, и скорблю, И скорбь моя подобна солнцу в холодной воде". Но знаешь, - подумав добавила я, - я бы не согласилась с таким сравнением, нет, мне кажется, что солнце в холодной воде - это не скорбь, нет, а это..., - вдруг озарила меня совершенно неожиданная мысль, - а ведь это любовь, блеснувшая в момент скорби или отчаяния. Как ты думаешь?" Поль ничего не ответил, просто взял в ладони мое лицо и молча поцеловал меня, а потом также молча прижал мою голову к своей груди. А я, вдыхая такой родной запах его тела, судорожно выискивала из своих запутавшихся в клубок мыслей только одну: ну что...что можно придумать, чтобы мы не расставались.

Мы гуляли по вечернему городу, взявшись за руки, время от времени останавливались и целовались так же, как в тот наш первый вечер на умытом вечернем ливнем опаленном солнечным зноем опустевшем Монмартре. Мы стояли обнявшись на набережной и смотрели на играющую отблесками вечерних огней расшалившуюся Сену. Вдруг Поль неожиданно спросил у меня: "А ты знаешь стихи Аполлинера?" "Не так хорошо, как мне хотелось бы, - ответила я, очнувшись,- я читала только избранное в Антологиях французской поэзии, но очень его люблю. А почему ты спрашиваешь?" "У Аполлинера есть одно стихотворение, знаменитое стихотворение..." И Поль начал читать стихи...так, как он читал всегда...Его речь звучала, как музыка, как песня, я слушала, замирая, не в силах отвести от него глаз. Я не могу не повторить сейчас эти стихи, которые читал Поль на его языке, не могу не вспомнить о них. Это одни из самых изящных узоров, который выложил для меня калейдоскоп моей памяти:

Sous le pont Mirabeau coule la Seine

Et nos amours

Faut-il qu’il m’en souvienne

La joie venait toujours apres la peine

Vienne la nuit sonne l’heure

Les jours s’en vont je demeure

Les mains dans les mains restons face a face

Tandis que sous

Le pont de nos bras passe

Des eternels regards l’onde si lasse

Vienne la nuit sonne l’heure

Les jours s’en vont je demeure

L’amour s’en va comme cette eau courante

L’amour s’en va

Comme la vie est lente

Et comme l’Esperance est violente

Vienne la nuit sonne l’heure

Les jours s’en vont je demeure

Passent les jours et passent les semaines

Ni temps passe

Ni les amours reviennent

Sous le pont Mirabeau coule la Seine

Vienne la nuit sonne l’heure

Les jours s’en vont je demeure

Поль откинул со лба свои кудри. Мы опять замолчали. Я не хотела спугнуть музыку его стихов, еще звучащую в тишине теплого вечера. "Как ты думаешь, почему я читал сейчас эти стихи?" – прервал молчание Поль. "Потому что мы сейчас стоим на мосту Мирабо," - неожиданно для себя, как будто кто-то подсказал мне этот ответ, выдохнула я. "Я не перестаю удивляться, - сказал Поль, обнимая меня, - как ты меня понимаешь". Мне опять стало очень и очень грустно. Он радовался так, как будто собака принесла ему в зубах свежую газету или его тапки. И тогда...тогда я стала читать Аполлинера, то же самое стихотворение в русском переводе.

Под мостом Мирабо тихо Сена течет

И уносит нашу любовь...

Я должен помнить: печаль пройдет

И снова радость придет.

Ночь приближается, пробил час.

Я остался, а день угас.

Будем стоять здесь рука в руке,

И под мостом наших рук

Утомленной от вечных взглядов реке

Плыть и мерцать вдалеке.

Ночь приближается, пробил час.

Я остался, а день угас.

Любовь, как река, плывет и плывет.

Уходит от нас любовь.

О, как медлительно жизнь идет,

Неистов Надежды взлет!

Ночь приближается, пробил час.

Я остался, а день угас.

Проходят сутки, недели, года...

Они не вернутся назад.

И любовь не вернется...Течет вода

Под мостом Мирабо всегда.

Ночь приближается, пробил час.

Я остался, а день угас.

Я замолчала. Я почувствовала, как зловеще пророчески прозвучали сейчас эти стихи Аполлинера на двух таких непохожих языках. В моей памяти еще долго будут всплывать строчки из этого стихотворения, прозвучавшие на французском и русском языках, объединяющие и разлучающие нас, строчки, которые так же, как и мост, перекинутый с одного берега на другой, все равно никогда не смогут нас соединить. Никогда...Я отпрянула. Над нами, стремительно рассекая крыльями синеву ночи, промелькнул силуэт одинокой летучей мыши.

Мы прошли по мосту Мирабо и направились дальше по набережной вдоль Сены. На каменных парапетах, как обычно, был разложен товар, извлеченный из недр ящиков уличных торговцев, но мне не хотелось больше туда заглядывать. Около "богатств" одного из старьевщиков, я остановилась, слегка помедлив, вытащила из сумки свой поломанный зонтик и положила его рядом с волшебным ящиком, наполненным всякой всячиной. Не знаю, какая судьба ждала дальше мой зонтик, сослуживший мне такую сказочную службу. Он, как "стойкий оловянный солдатик", пожертвовал собой, чтобы подарить мне две недели счастья, две недели любви. Возможно, старьевщик сумеет его починить, уложит его в свой ящик, и ему суждено будет возродиться уже в какой-то другой сказке и послужить соединению совсем других, незнакомых, разделенных судьбой людей, а может...но я не хотела думать о том, что он будет безжалостно вывезен на парижскую свалку, хотя, возможно, и после переплавки его ждет новое рождение, вторая жизнь. Может быть, его стальной каркас превратится в поющие в штормовую погоду ванты - тросы, поддерживающие мачты корабля, на которые уже какой-то другой, современный Грэй взовьет алые паруса, чтобы подарить сказку своей любимой, и, отправляясь в далекое плавание, он, уже преображенный, охваченный порывами морских ветров, еще пропоет свою песню, песню далеких странствий. Я этого не знаю и не узнаю уже никогда, но я не могла просто так выбросить и похоронить свой волшебный зонтик. С судьбой не играют в такие жестокие игры. И потому я просто возложила его на набережной Сены, отпусттив в свою, новую, самостоятельную парижскую жизнь на поиски счастья.

Я не буду описывать нашу бессонную ночь, мою последнюю ночь в Париже. Мы хотели запомнить друг друга, но и Поль и я отчетливо сознавали, что наша страсть становится уже какой-то отчаянно-горькой от понимания того, что вот уже неотступно идет Оно, это зловещее Завтра, этот неизбежный день, когда мы уже не будем вместе. Завтра утром автобус увезет меня, и останется в этом доме лишь звук моих шагов, аромат моих духов и мой портрет - мое отражение в глазах Поля. Это единственный портрет обнаженной женщины, "маленькой хозяйки большого дома", навсегда поселившейся в его спальне. Я уезжала, но в его доме оставалась жить больше, чем я...оставалась жить моя душа....

Я просила его не провожать меня, только подвезти к автобусу и уехать. Но Поль... конечно, он меня не послушал. Я не буду описывать его, ставшие необыкновенно глубокими, бездонные глаза, до краев наполненные печалью. Я не могу повторить тех слов, которые он забываясь твердил мне то по-французски, то по-русски, встряхивая головой и отбрасывая свои кудри со лба, таким характерным, таким знакомым до слез жестом. Это были слова любви, слова надежды на встречу и отчаянное понимание того, что этой встречи уже не будет никогда. Мое лицо до сих пор горит от тех поцелуев, которыми он осыпал меня, отказываясь верить, что видит и целует меня в последний раз...

Я сидела в автобусе, глядя в стекло, не слыша жужжанья слов тут же подскочившего ко мне сопровождающего. Он по-прежнему пытался предложить мне свое общество и свои пошлые шутки. Потом вдруг, как будто испугавшись чего-то, тихо сник, потускнел и ушел на свое место. Я не слышала его. Я не слышала никого. За окном шел дождь. Первый дождь после того вечернего ливня на уставшем от летнего зноя, насквозь промокшем Монмартре, первый за эти две недели. Я не могла понять: то ли это капли дождя застилают мне окно, то ли мои слезы, которые я уже не могла и не хотела ни сдерживать, ни утирать. Мне было все равно, кто-что увидит, кто-что подумает, кто-что скажет. Я мечтала только об одном, чтобы Бог дал мне силы, не бросить все, не попросить водителя остановиться, не сделать то, чего я сделать не могла. На моем пальце поблескивала, свернувшись в клубок, изящная, погрустневшая змейка...я прижалась к ней губами, согревая ее своим дыханием...

Я представляла, как Поль стоит под дождем и смотрит вслед уходящему автобусу, увозящему меня навсегда из его жизни, как он, весь мокрый, придет домой, откроет дверь, войдет в опустевшую квартиру, в комнатах которой еще долго будут звучать отголоски моего смеха. Он будет бессмысленно бродить из комнаты в комнату, надеясь на чудо. Я как будто видела, как он в сердцах откинув одеяло, бросится не раздеваясь на постель, еще хранящую очертания и запах моего тела, обнимет подушку, на которой еще несколько часов назад лежала я... Я представляла, как он, как большой, взбалмошный ребенок, сдерживая тоску и ком, подходящий к горлу, уткнется в подушку, вдыхая в себя запах моих волос. Потом он сядет на постели, обхватив голову руками, подойдет к зеркалу, сверкая своими черными, глубокими глазами, заглянет в его печальную пустоту, выискивая в нем мое отражение, и, тряхнув головой, своим характерным жестом откинет со лба волосы, с тоской обернется на мой портрет, на мою душу, оставшуюся с ним навсегда...посмотрит и...улыбнется ему...Нужно жить.

А я уезжала, открыв самой себе себя глазами Поля, словно Венера, рожденная из пены и едва явившая себя миру, увозя с собой память о вечернем ливне на опустевшем Монмартре, о слепивших глаза и не дававших уснуть долгой бессонной ночью залитых солнечным светом алых "Маках" Клода Моне, о притаившемся в сосновых ветвях заплутавшем солнце и о легком шелесте крыльев черного и белого лебедей, лебедей любви замка Шенонсо, свидетелях нашей страсти, я увозила с собой все то, что можно назвать одним только словом - Любовь. И еще...я увозила с собой то, о чем еще не знала сама и о чем так и не суждено было узнать Полю...но это, как сказано в одной очень доброй и мудрой сказке, уже совсем другая история. Да, наша встреча была случайной, совсем случайной, как и случайно сломавшийся зонтик на перроне вокзала как и случаен луч солнца надежды блеснувший среди скованных льдом берегов моей жизни. Нам суждено было расстаться посреди любви, но все же...все же нам повезло, нам удалось пригубить хотя бы чуть-чуть, совсем "немного солнца в холодной воде".

ИЛЛЮСТРАЦИИ

ЭПИЛОГ

|